いじめ対応の誤解と現実 〜学校はいじめ加害者を庇っている?〜

よく、小学生の子供を持つ保護者から、「学校はいじめ問題で加害者を庇っている」という声を耳にします。

確かに、学校の対応に疑問を感じることもあるかもしれません。しかし、多くの教員は真剣にいじめ問題と向き合い、解決に取り組んでいます。

この記事では、なぜ学校がいじめ加害者を庇っているように見えてしまうのか、実際の学校現場ではどのような対応をしているのかを、現役教員の視点からお伝えします。

いじめ対策推進法を大まかに捉えると、「本人が苦痛だと感じたら」全ていじめに該当します。

いじめの程度や期間などは一切関係ありません。

詳細については別の記事で紹介しているのでこちらをご覧ください

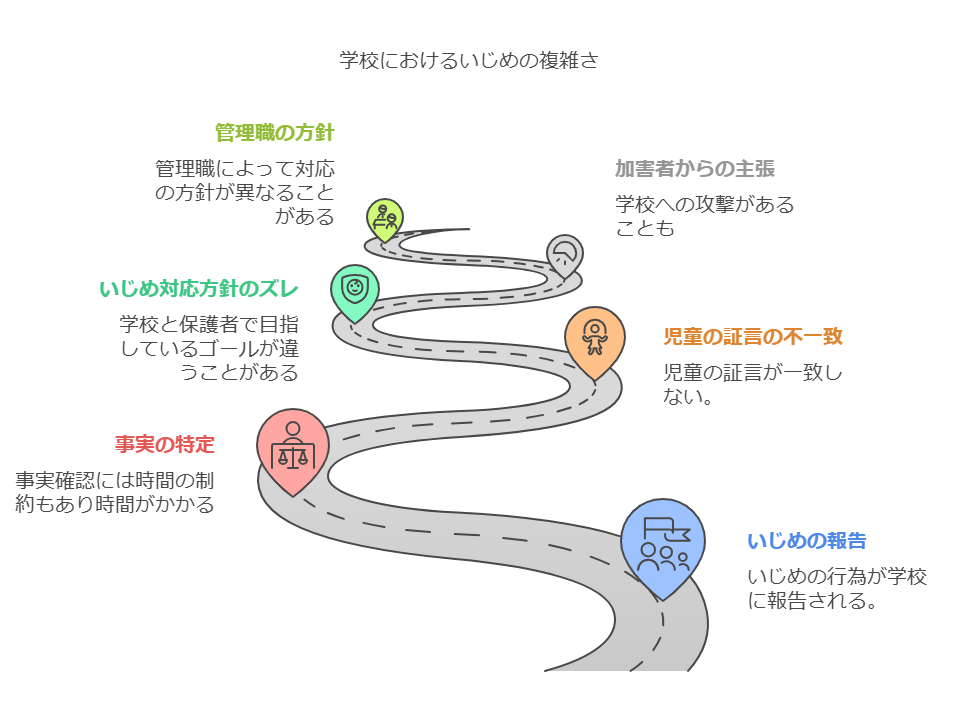

被害児童保護者の期待と現実のギャップ

いじめ対応に対して保護者の学校に対する期待と、学校ができることとの間にギャップが生じやすく、そこから学校への不信感につながることもあります。

聞き取りには時間がかかり、すぐに解決できない

どんないじめも児童への聞き取りからスタートしますが、その聞き取りにもいくつかの制限があり、対応する教員にとってはかなり厳しいものになっています。

特に影響が大きいのが時間の制約です。

- 授業中は基本的に聞き取りができない(子供の学習権を守るため)

- 休み時間や放課後の短い時間で聞き取りを行わなければならない

- 複数の子供から話を聞く必要があるため、全体の把握に時間がかかる

聞き取り調査は授業の時間を使って行うことは基本的にはできません。加害児童や被害児童には学習権があり、その時間を奪うことはよほどの理由が無いといけません。

場合によっては保護者に連絡を取り、授業時間に聞き取りを行う必要性や理由を説明することもあります。

聞き取りは基本的に授業の合間である休み時間に行われるため、限られた時間内で実施せざるをえません。

加害児童に謝罪をさせないことがある

被害児童の保護者から加害児童の謝罪を求められることが多くあります。

しかし、学校側としては、謝罪をゴールと捉えていません。謝罪をすることによっていじめ問題をより複雑にする可能性もありえます。

親のためなのか、被害児童のためなのか。

謝罪によって一番安堵するのは加害児童かもしれません。

担任の目の前で「ごめんなさい」と謝れば、これまでの行為を一度清算できてしまいます。

被害児童にとって、謝罪は一時のものであり、それよりもその後の加害児童の行動変容の方が重要です。

長期的な視点から、あえて謝罪の場を設けないケースもありえます。

学校と保護者の間で、いじめ対応の方針にズレが生じると、学校が加害者を庇っていると誤解されることもあります。

学校が加害者の謝罪を優先しないことは、決して加害者を庇うということではありません。

むしろ長期的な解決のための選択をとっています。

加害児童の行動変容を促し、再発防止に努めることが、学校の目指すゴールです。

悪質な行為を繰り返す児童とその親が、一度の謝罪で深く反省するでしょうか。

人間の感情や行動を簡単にコントロールすることはできません。何度も根気強く指導し、反省することで、少しずつ成長することができます。

もちろん、謝罪をする場合もあります。私は以下の条件を満たしたときに謝罪をさせるようにしていました。

- 加害児童が自分から「謝罪をしたい」と申し出て、被害児童も「謝罪を受け入れても良い」となった場合

- 事実関係が明確になり、お互いの児童の言い分が食い違わない場合(どちらかが納得いかない状況で謝罪はしません)

加害児童とその保護者からの主張

加害者擁護に感じてしまう大きな要素として「加害児童の保護者」の存在は大きいです。

自分の子供がいじめをしていると素直に受け入れられない保護者は多いです。

被害児童の話や担任の説明に納得がいかず、問題の解決が難航することも珍しくありません。

家庭による教育方針の違い

子供同士のトラブルは各家庭の教育方針の違いと大きく関係しています。

- 子供がやることだから仕方がないと考える家庭

- 親がむや介入するべきではないと考える家庭

- 自分の子供がそんなことをするはずがないと考える家庭

- 子育てに手が回らない状況の家庭

- 日本語が十分に通じない、日本の学校制度をよく理解していない家庭

といじめ問題に対してあまりに多様な見方があり、被害側との大きな価値観のズレが生じていることがあります。

丁寧に話を進めていくことにより、対応が遅れ、相手を擁護しているかのように見える可能性があります。

加害児童の正当化

「自分も被害を受けていた」「相手が先に仕掛けてきた」など、加害行為に理由をつける子どもも多くいます。

子どもは自分に都合の良い部分だけを話すことが多いため、状況把握が複雑になります。

「正当化」とありますが、「正当」な場合も十分に考えられます。

両者が不公平感を感じないよう丁寧に聞き取りを進めれば時間もかかります。

- 言った言わないの水掛け論

- どんどん過去にさかぼる(ひどいときは幼稚園までさかのぼります)

- どちらかの勘違い

学校への責任転嫁

中には、子どもの加害行為よりも学校の管理責任を問題にする保護者もいます。

いわゆるモンスターペアレントと呼ばれる家庭の対応はどの学校でも大きな問題となっています。

最初は被害児童の相談がメインだったものが、「加害児童」への対応に多くの時間を費やすことになってしまい、被害児童保護者からは「加害児童を擁護している」と見えてしまうこともあります。

そのような事例を経験していない教員はいないといってもいいでしょう。

被害側よりも加害側の保護者とトラブルになることの方が多いと感じる年もあります。

教員としては、加害児童への連絡はだいぶ慎重になってはいるものの、反発を受けることは少なくありません。

児童に事実を聞き取ることの難しさ

いじめ問題では、被害者と加害者の証言が食い違ったり、目撃者がいてもはっきりとした証言を得られないことが多く、事実を正確に把握することが非常に難しいのが現状です。

児童の証言の不一致

ほとんどの場合、児童は自分にとって都合の良いことしか話しません。

また、自分の気持ちを正確に言葉にすることが苦手で、質問の意図を誤解したり、過去の出来事を現在の出来事と混同したりすることもあります。

目撃者がいれば状況を詳しく知ることもありますが、児童同士の関係性や記憶の曖昧さから、必ずしも正確な証言が得られるとは限りません。

複数名に話を聞く場合は公平性を保つことが重要です。

どちらかに寄りすぎてしまうと、もう一方からは、「自分は話を聞いてもらえていない」と疎外感や不満を感じてしまう恐れがあります。

証言が合わないことで事実を認定することがとても困難になり、解決までの道のりが難航します。

心理的障壁

小学生は、自分の行動を客観的に捉えたり、状況を正確に説明したりすることが難しいです。

特に、いじめに関わる出来事については、自分の行動を打ち明けなければならないことや、後で友達から責められるのではないかと恐れることから、先生に正直な気持ちを話すことをためらう子も少なくありません。

ウソをつくことで、どんどん不信感を抱かれ話が難航します。

担任の質問に答えられずに、質問が繰り返されると、「先生に怒られるのではないか」と不安になり、ますます緊張してしまう子どももいます。

また、聞き取りを行う際は様々な配慮から個室で行うことがほとんどです。

子どもたちにとって、普段の教室とは全く違う状況であり、心理的な負担が大きいことが、事実を正確に伝えることを難しくしているとも考えられます。

管理職の方針による影響

いじめ対応は、最終的に学校の管理職(教頭、校長)の判断が大きく影響しています。

管理職によって対応方針が異なる場合もあり、担任だけの判断では動けないこともあります。

担任の思いとは真逆の対応を取ることもあります。

特に若い教員は管理職の指示の影響が強く、問題を悪化させてしまうケースもあります。

- 担任は保護者と直接連絡を取りたいが、モンスターペアレントであったことから、管理職が直接対応。保護者は担任が出てこないことに不快感を示し、問題が悪化。

- 担任は早期に聞き取りや問題解決を進めようとしたが、丁寧に進めようという管理職の判断により、聞き取りがなかなか進まず不信感を持たれる。

より良い解決に向けて

学校がいじめ加害者を庇っているように見えるのは、様々な要因が複雑に絡み合っているからです。

大切なのは対立ではなく、お互いの立場を理解し、協力することです。

- 学校からの連絡や説明に耳を傾ける

- 「なぜそのような対応になるのか」理由を聞いてみる

- 子供の話だけでなく、様々な視点があることを念頭に置く

- 学校との信頼関係を大切にする

学校と家庭が協力することで、子どもたちは安心して学校生活を送れます。

いじめ問題の解決は簡単ではありませんが、子どもたちが安心して学校に通えるよう、学校と保護者が一緒に考え、取り組んでいきましょう。

まとめ

学校はいじめ加害者を擁護しているように見えるのは様々な問題が背景にはあります。

「子供にとって最適な解決方法は何か」考えることはとても大切です。

小学校の6年間で学校に対して不信感を感じることはこれから生じるかもしれません。

気になることがあれば対立するのではなく、話合いを通して互いに協力して安心して学校に通える環境を作ってあげることが大切です。